Alors t’en es où ?

Tout entrepreneur ou personne en reconversion a dû faire face à cette question. “Alors t’en es où ?”. Pendant longtemps, elle m’a mis dans un embarras terrible. J’étais en effet persuadé que la personne en face attendait une réponse concrète comme “j’ai eu mon premier client” ou “Je suis en phase de prospection commerciale” et que toute réponse qui laisserait entrevoir que je restais après plusieurs mois dans une phase préalable de réflexion ou d’investigation serait forcément déceptive. Voire anxiogène quand il s’agit de la famille proche. “Quoi, tu n’as toujours pas de client ??”.

Au bout de quelques mois, j’étais toujours occupé à laisser décanter les choses (voir le chapitre 3 de ce récit) et je persistais à répondre embarrassé et quelques fois tout transpirant à cette question. J’ai alors eu deux déclics. Le premier m’est apparu au cours d’un MOOC (Massive Open OnlineCourse, une formation à distance) du M.I.T. sur la théorie U. Le second à un séminaire d’Intelligence Collective Co-Gîtons animé par Olivier Maurel où m’a été présenté le modèle Cynefin.

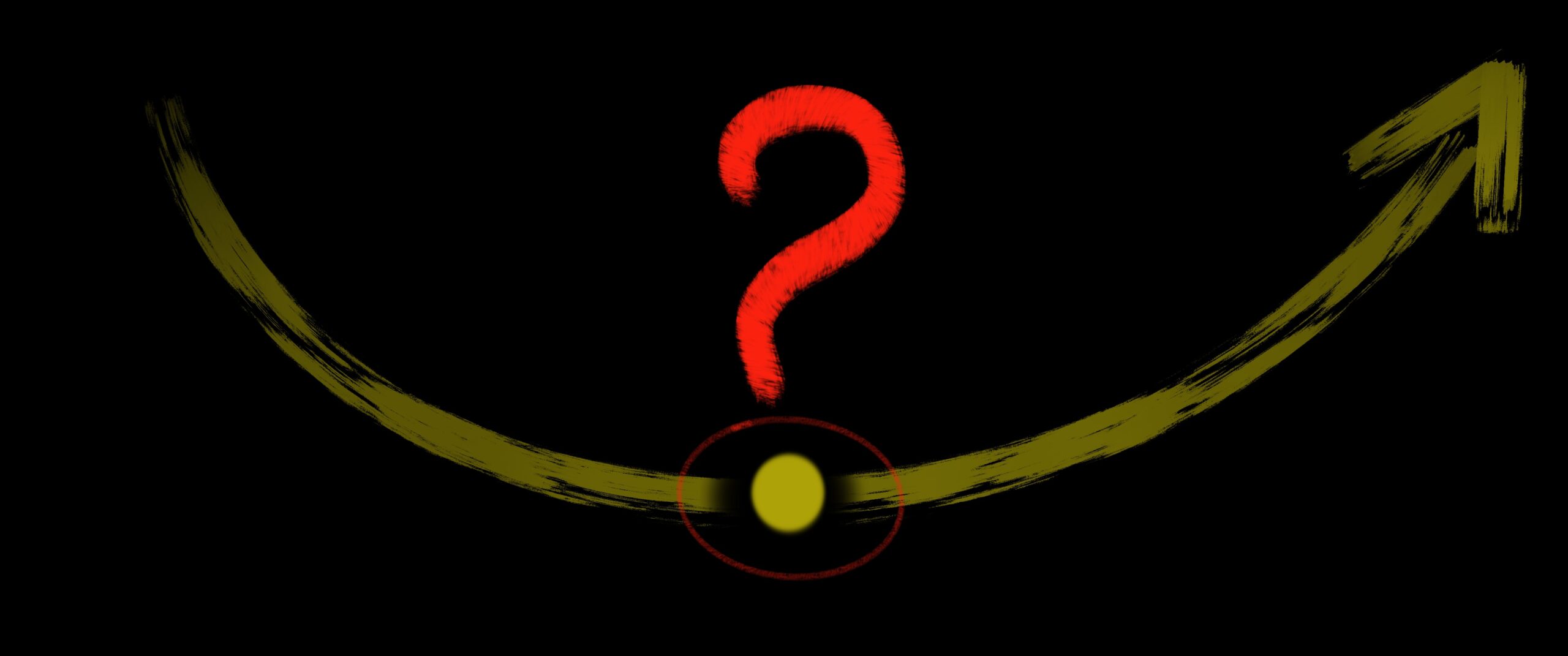

Le fond du U

La théorie U est une théorie de l’innovation particulière inspirée par Otto Scharmer, maître de conférence au M.I.T..

En quelques mots : nous créons collectivement un futur dont nous ne voulons pas, qui conduit à des crises environnementales, sociales et spirituelles. Agir sans changer nos modes de pensée ne peut conduire qu’aux même résultats. Il convient donc de changer la source, l’origine de nos actions.

Les trois idées clés de cette approche sont :

- Porter le champ social, celui des relations, des équipes, à un niveau génératif, un niveau de conscience qui nous permette d’être sensible à de nouvelles pistes pour le futur. Développer notre qualité de présence pour atteindre cet état, le fond du U, entre lâcher-prise de nos anciens modèles et laisser-venir les germes de nouvelles actions,

- Nourrir une vision systémique du monde,

- Avoir une approche sensible.

Les étapes proposées par la théorie U sont représentées ci-dessous:

Théorie du monde complexe — le modèle Cynefin

Dave Snowden a formalisé une vision intéressante des différents types de problèmes auxquels chacun d’entre nous, les entreprises et organisations, les groupes sociaux et même le monde sont confrontés.

En quelques mots, le modèle Cynefin expose les 4 grandes catégories de problèmes que nous devons résoudre :

- Les problèmes simples : il s’agit de problèmes causaux, où une cause implique une conséquence. Les effets sont ainsi anticipables et une séquence observation du problème//analyse//résolution suffit. Ce sont par exemples des processus d’analyse de pannes.

- Les problèmes compliqués : ce sont également des problèmes causaux, mais pour lesquels la série de causes impliquant un effet défini n’est pas facilement identifiable, et la résolution peut nécessiter l’intervention d’expertises particulières.

- Les problèmes complexes : ces problèmes ne sont pas causaux, mais plutôt neuronaux, de réseaux. Il convient ici d’explorer, d’expérimenter, pour identifier les possibles pistes de résolutions avant de les amplifier pour résoudre le problème global.

- Les problèmes chaotiques : il s’agit de problèmes instables, où tout est nouveau, chaque piste de résolution exploratoire. On peut y entrer volontairement pour des raisons d’innovation. On peut aussi y entrer de façon accidentelle. L’idée est de sortir le plus vite possible de cet état par des expérimentations rapides.

- La zone centrale, le désordre : il s’agit de la zone où on ne sait pas encore qualifier le problème.

La question se pose à la lecture de ce modèle : dans un cas de transition comme la mienne, dans quelle partie du cadran suis-je ?

Et Einstein disait ..

“Si j’avais une heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à définir le problème et seulement 5 minutes à chercher une solution.”

A partir de ces deux inspirations et de cette citation, j’ai pu accepter deux points de vue :

1 — Celui d’un monde complexe issu du modèle Cynefin : ma transition se situe dans cette partie du monde complexe, expérimental, où je réinvente beaucoup de choses; je peux même dans certains cas basculer dans le chaos, provisoirement; or, beaucoup des personnes que j’ai pu croiser ont une vision “compliquée” d’une transition professionnelle ou d’une création d’activité, dans le sens où même si elles sont imbriquées et complexes, les relations de causalité conduisent la réflexion.

Et au delà, une conviction chez ces personnes qu’il peut suffire d’apporter de l’expertise pour débloquer une situation qui semble ne pas avancer selon une vision de chef de projet. Mes difficultés à répondre à la question “tu en es où?” viennent donc de cette dissonance de perception.

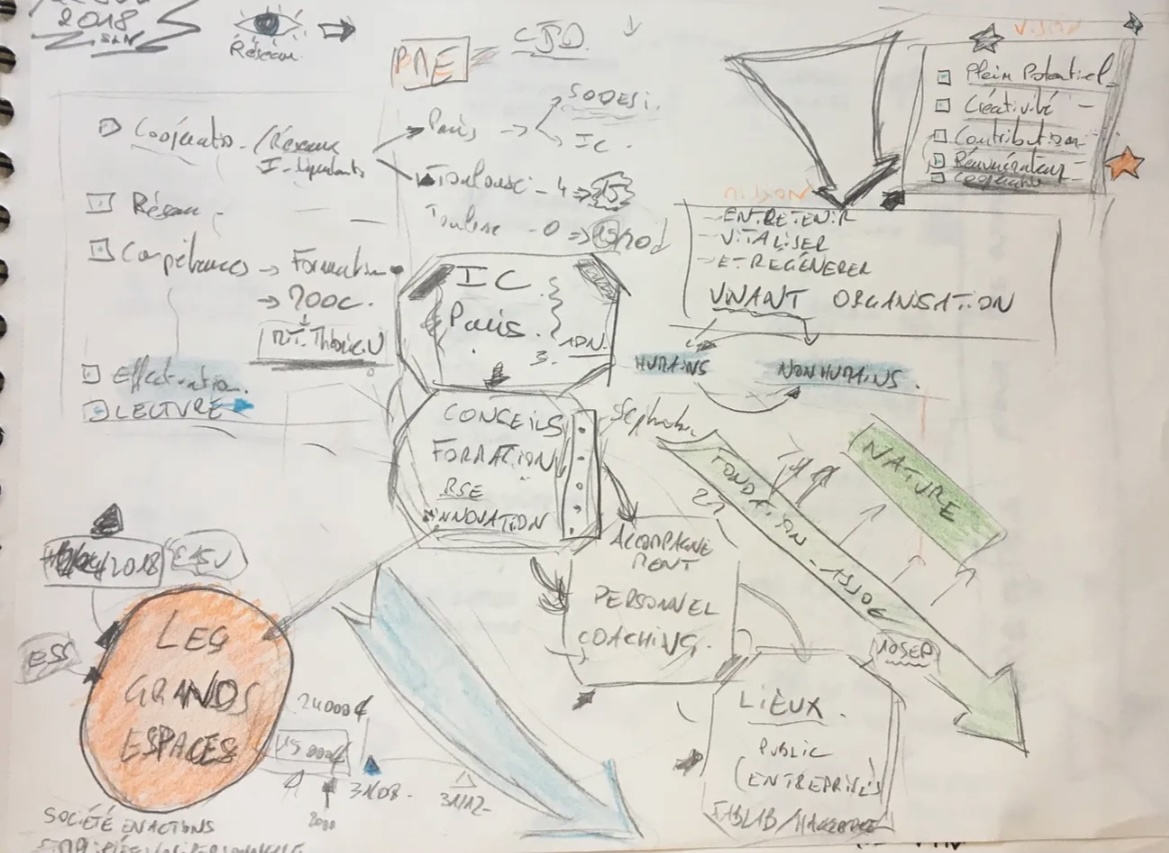

Et ce n’est pas grave. Car une fois formulée et comprise cette dissonance, j’ai décidé d’accepter que répondre à la question “Alors t’en es où?” peut prendre un certain temps ; la transition que je partage dans cet acte de renais(sens) porte sur les formations que je suis, les réflexions que je conduis, les personnes que je rencontre, les sujets que j’approfondis, la mission que je me donne, la contribution que je veux avoir, et enfin bien sûr, la structure entrepreneuriale que je crée, les produits et services que j’ai envie de développer, la relation client, les cibles … Et surtout comme nous l’avons vu au chapitre précédent, je change ma représentation, ma carte du monde, ma vision.

Il s’agit donc d’illustrer le système complet dans lequel j’évolue et d’en montrer les dynamiques.

2 — Celui issu de la théorie du U : je cherche à créer un alignement entre mon futur métier, mes valeurs, mes compétences, et l’appel du monde à mieux prendre soin du vivant, humain et non humain. Pour me mettre au service de l’émergence de ce nouveau monde que je trouve plus désirable, il m’a fallu successivement :

- suspendre mes anciens mécanismes : accepter de répondre à l’appel, démarrer ce voyage du héros.

- observer avec un regard neuf la situation : lire, me documenter sur le changement climatique et l’ensemble des enjeux mondiaux.

- lâcher prise — être en présence de mon intention profonde — laisser-venir — avant de cristalliser une vision. Nous visiterons cet aspect fondamental dans les chapitres suivants.

- puis prototyper des solutions.

Tout cela prend du temps, nécessite des phases d’inaction, d’inspiration, et de non production. Ce n’est que dans la phase montante du U, à partir du moment où on laisse venir, que des actions perceptibles de l’extérieur sont réalisées. Avec le recul je crois que ce n’est qu’au printemps 2019, soit deux ans après le début de mon voyage, que j’ai réellement cristallisé la vision et c’est à l’automne 2019 que la phase de prototypage s’est ouverte.

En conclusion, le dialogue avec des personnes bienveillantes me posant la question “Alors tu en es où ?” s’est progressivement transformé d’une réponse de ma part ressemblant à “Ça avance …” pleine de tension, à une réponse ressemblant à “tu as une demi heure devant toi ?” et proposée dans un schéma comme celui-ci :

A présent que je me sens mieux armé pour parler à l’extérieur de ma transition, tournons le projecteur vers l’intérieur, et laissons se profiler à l’horizon une nouvelle étape clé de mon voyage : je vous invite à la rencontre avec mon octopus.

Adresse 13 rue des Couteliers, 31000 Toulouse E-mail contact@lesgrandsespaces.earth Téléphone 06 43 93 73 79