Je suis resté bloqué plusieurs mois sur ce chapitre 4. Comme si l’obstacle était trop haut. A la fois ces constats sur l’état du système terre me donnent mon cap, mon énergie, ma raison d’être dans cette transition et à la fois je suis resté tétanisé face à la complexité des enjeux que je voulais décrire ou évoquer. Car nous parlons bien ici d’écologie, du climat, des pollutions, de la disparition du vivant, des questions d’énergie, d’alimentation, de l’atteinte des limites en ressources naturelles. Mais aussi des inégalités sociales en tout genre. Bref d’un selfie alarmant de notre vaisseau amiral.

Quelle posture dois-je prendre dans cet acte de renais(sens) ? Comment trouver un juste équilibre entre informations et émotions ? Comment rendre compte de cet état dans lequel tout cela m’a mis, entre sidération tétanisante et afflux d’énergie transformante. Je crois qu’au final je me suis perdu ces derniers mois dans la complexité mais j’ai aussi perdu de vue mon intention dans le fait de partager cela ici. Ai-je envie d’interpeler ? De convaincre ? De justifier ? De déposer mes émotions ?

C’est au milieu du confinement, dans ces temps de pandémie, le jour de mes 44 ans, le 15 avril 2020, que je trouve la brèche pour avancer. Grâce à un super coaching sur ce sujet, j’y reviendrai, je me relie à cette intention. Elle n’est pas d’informer en détail, il y a beaucoup de sources d’informations, j’en liste d’ailleurs quelques unes à la fin de ce chapitre. Non elle est simplement de partager comment cet éveil sur les enjeux planétaires m’a mis en mouvement. Comment il m’a donné ma boussole et mon cap pour mon voyage du héros. J’en profite quand même pour titiller un peu le lecteur ou la lectrice sur le fond…

La première partie de ce chapitre va être un peu dense en informations. Nous allons parler grande accélération, mare au canards, plat de spaghettis, donut et prévision des futurs. La seconde va être courte, à l’image de ce basculement subtil et léger dans lequel je me suis trouvé à la découverte de ces éléments. Comme suspendu, alerte.

Nous sommes en 2017, avant le coronavirus, les incendies en Australie, Greta, la démission de Nicolas Hulot, le manifeste étudiant pour un réveil écologique. Je démarre la Labsesssion, la Lab#13, voyage prospectif fomenté par l’Institut des futurs souhaitables. Voici quelques enseignements que je rapporte de cette exploration. De la première marche de mon voyage du héros.

1 — Quelques éléments de compréhension

1— La grande accélération

En 2005, les climatologues Will Steffen, Paul Cruzen et l’historien John McNeill ont proposé le terme de « grande accélération » pour désigner ce phénomène, révélateur de bouleversements sociaux et environnementaux.

Sont présentés ici de nombreux facteurs physiques, sociaux, climatiques, productifs depuis le début de l’ère industrielle. Ces courbes donnent un portrait du système terre dans son ensemble. A commencer par la courbe de la démographie mondiale.

Dans la même idée, une reconstitution de la concentration en CO2 dans l’atmosphère dans le temps donne ceci :

On voit bien que ces courbes suivent presque toutes la même forme. Une exponentielle.

La propagation du coronavirus suit aussi cette loi. En France, en mars 2020, le nombre de cas double tous les trois jours. Jusqu’à la limite.

2. Mais au fait, une exponentielle, ça vous parle ?

Notre cerveau n’est pas conçu pour bien appréhender une exponentielle, une fonction mathématique dont la valeur double à chaque pas d’abscisse.

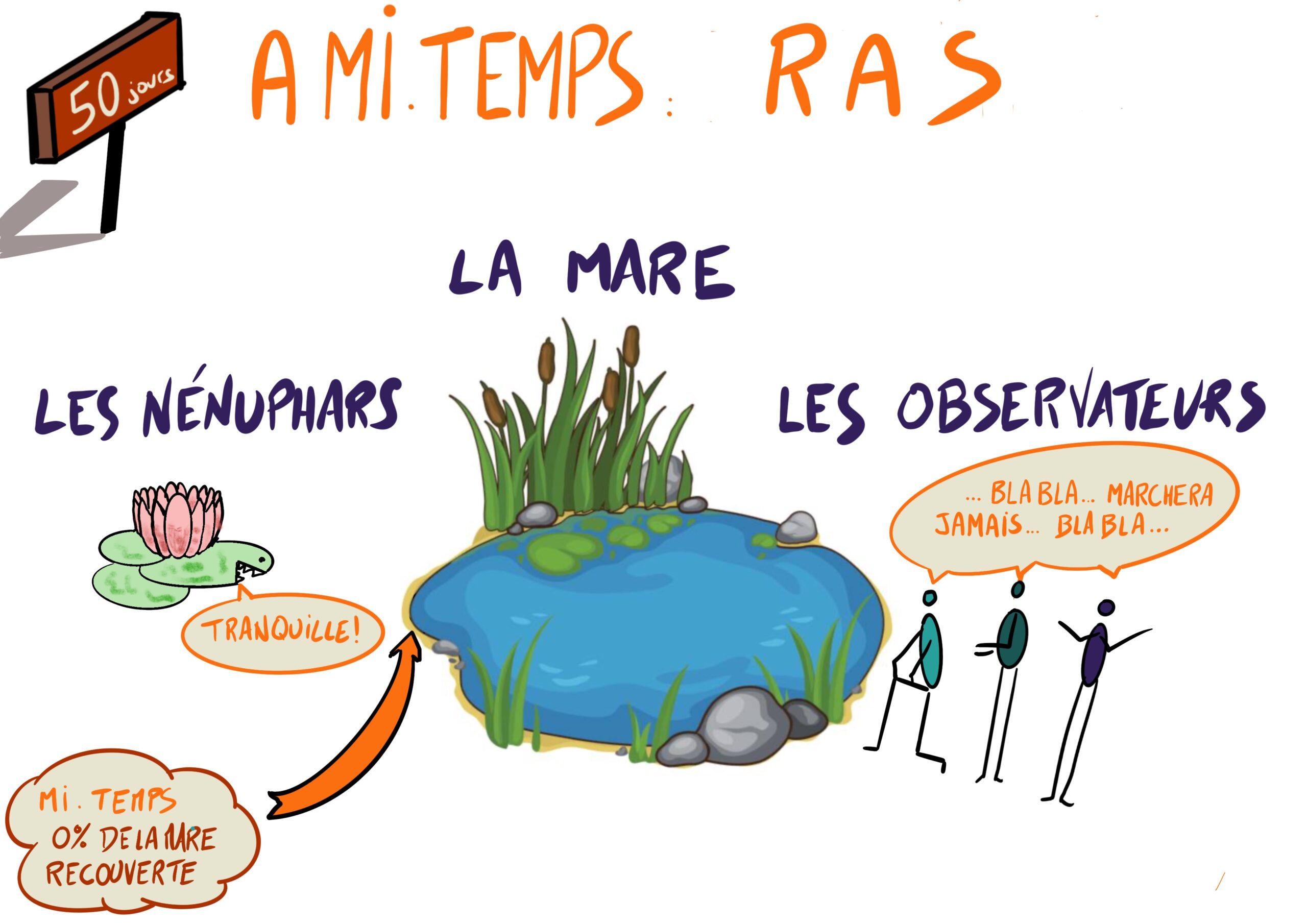

Pour mieux l’appréhender, j’aime la métaphore des nénuphars dans une mare.

Une certaine variété de nénuphars est connue pour se développer de façon exponentielle. Selon les “nénupharologues”, ils sont capables de recouvrir une mare en 100 jours. Des observateurs, sceptiques, postés autour de la mare, suivent l’expérience.

Après 50 jours, les observateurs doutent réellement que la mare sera recouverte, car à ce jour, rien n’est visible. Seule une surface minuscule de quelques micromètres au carré est recouverte. Invisible.

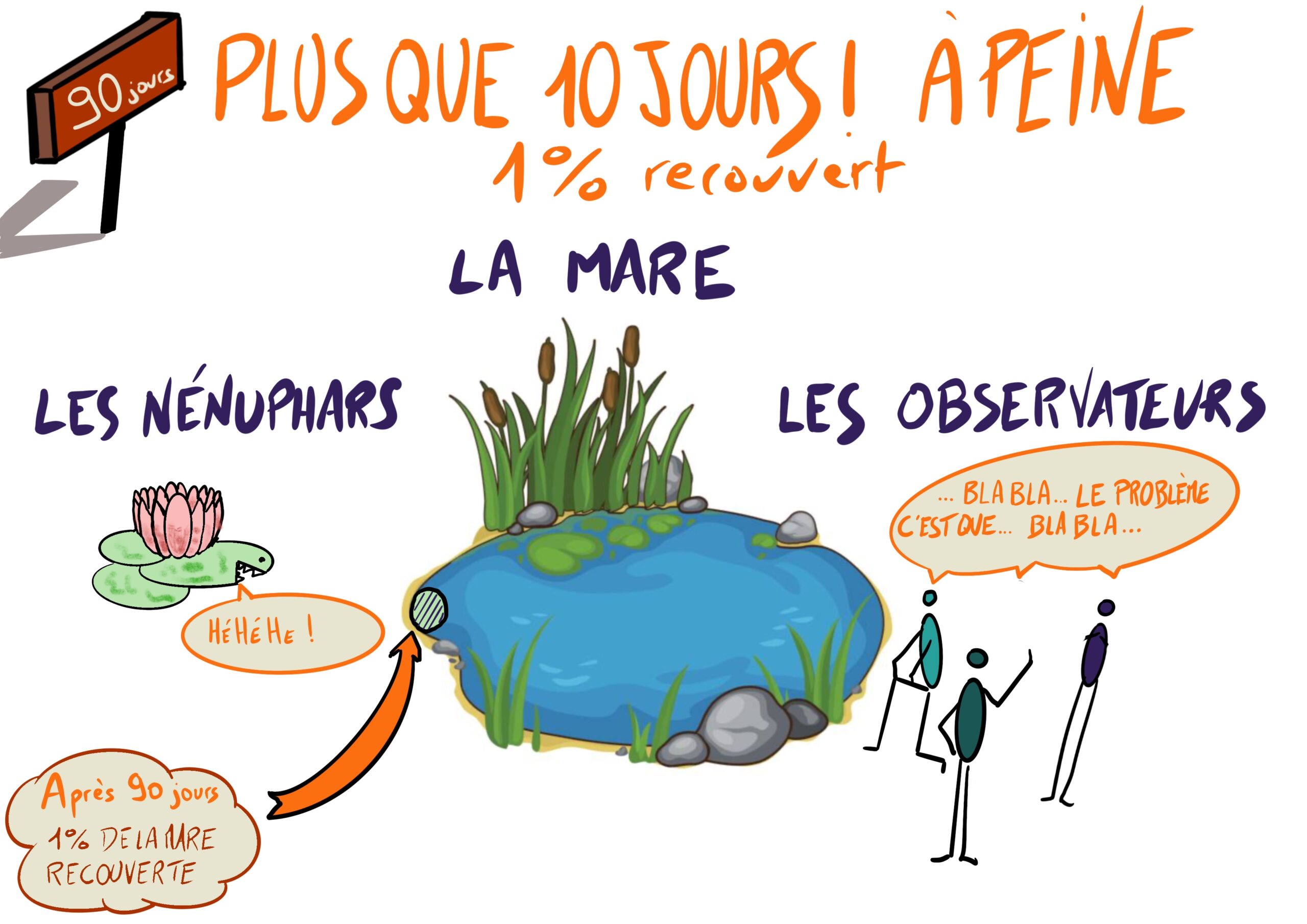

Doute confirmé après 40 jours supplémentaires, au bout du 90 ème jour, moins de 1% de la mare est recouverte.

Un jour avant la fin de l’expérience, les observateurs jubilent car la mare n’est remplie qu’à moitié. “Vous voyez bien, ça ne marchera jamais”.

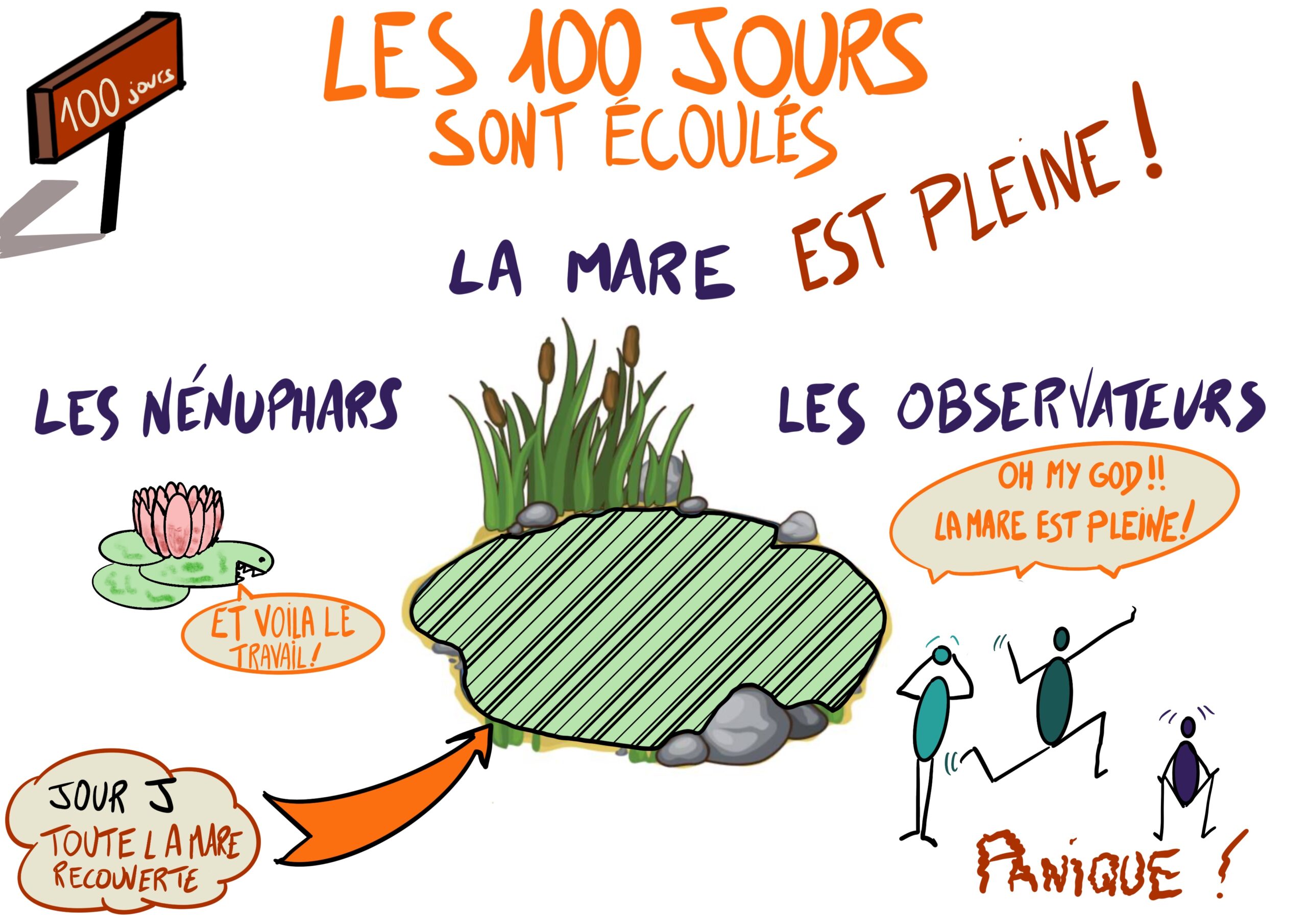

Or c’est le principe de l’exponentielle, sa valeur double à chaque pas d’abscisse. En un jour, la moitié restante est recouverte. La panique s’empare alors des observateurs !

Nénuphars 1 // observateurs 0

3. Le plat de spaghettis — L’exponentielle des exponentielles

Une fois posée cette notion d’exponentielle, mon envie est de partager l’imbrication des différents enjeux.

En quoi le changement climatique est-il à l’origine de la pandémie de coronavirus que nous vivons en ce moment ? Pourquoi les conflits en Syrie sont-ils liés au changement climatique ?

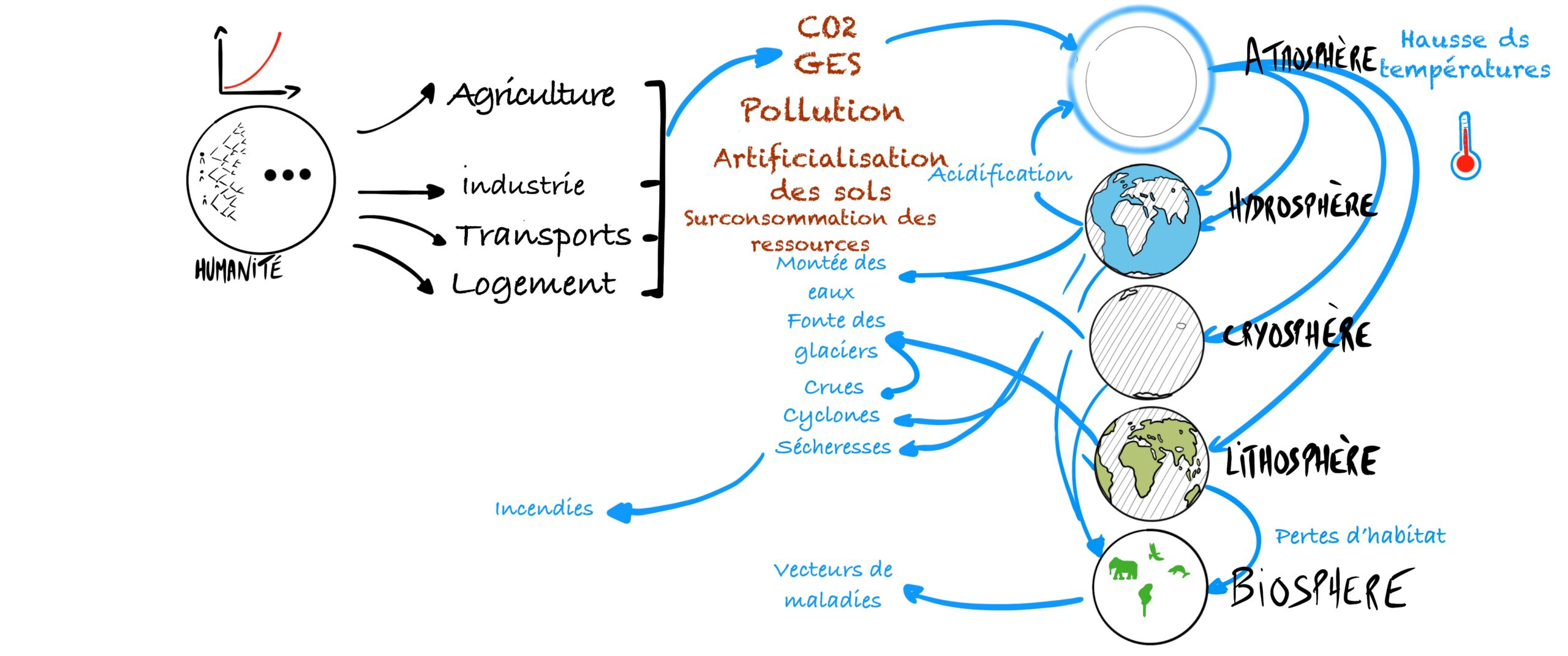

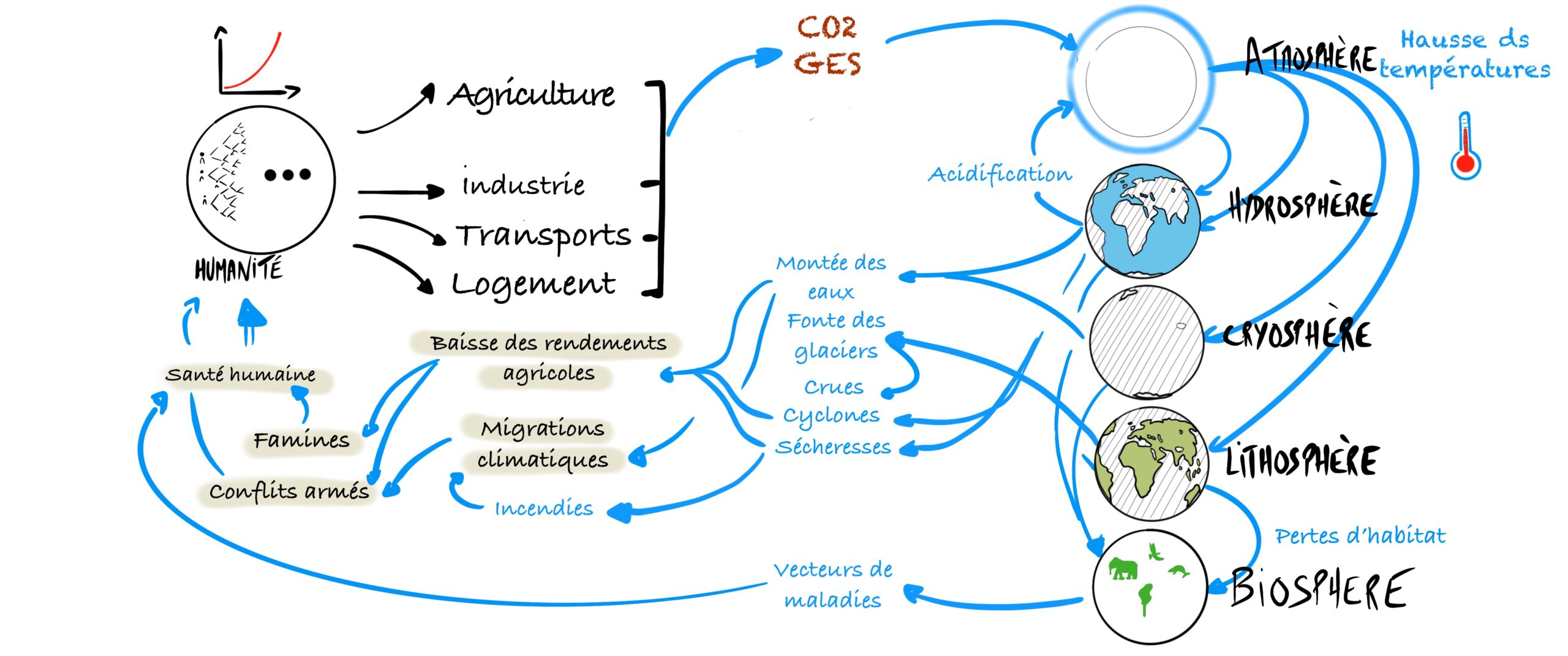

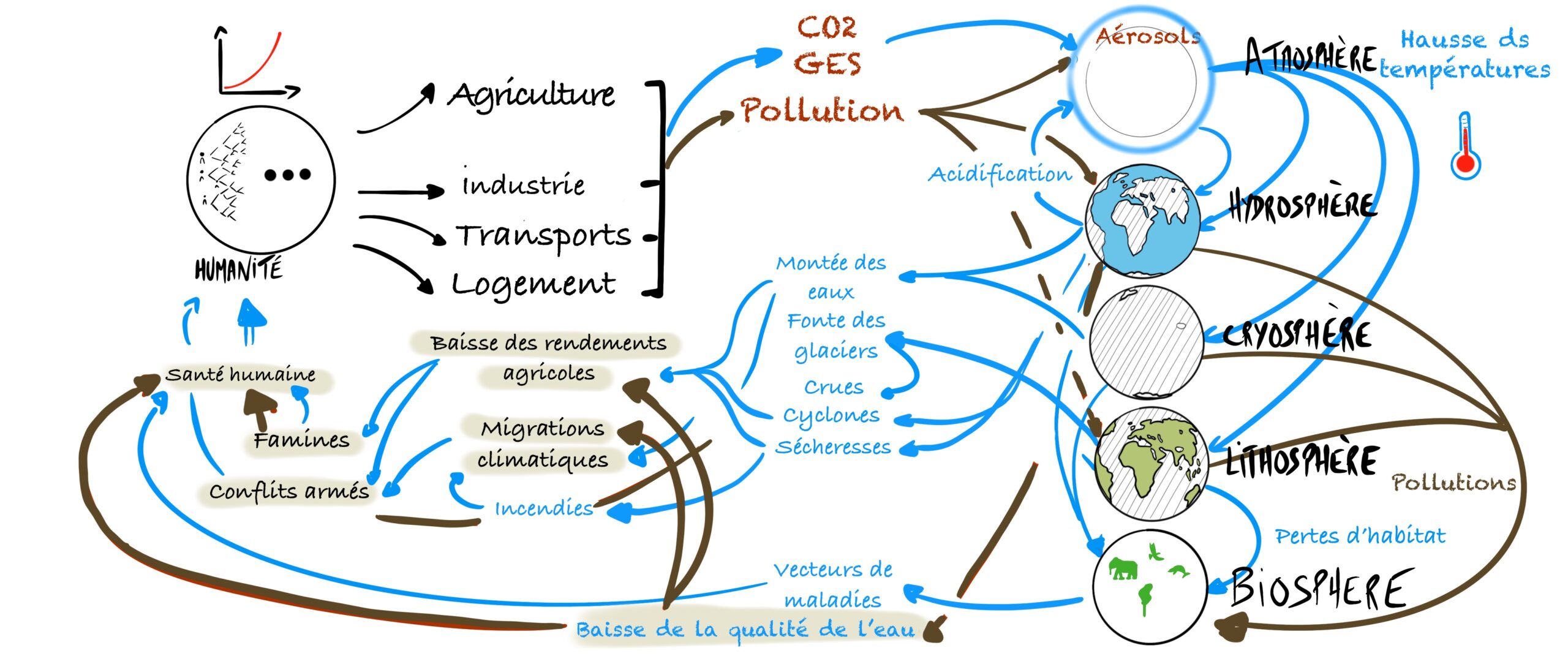

Je m’essaie ici à une explication illustrée. Cette illustration ne se veut pas exhaustive, je n’ai pas fait figurer notamment les inégalités sociales, ni les enjeux financiers. Elle est largement inspirée de la fresque du climat (voir en fin de ce chapitre) et de mes lectures et explorations.

Elle est aussi simplifiée. Ce qu’on appelle les boucles de rétroaction des phénomènes, ne sont pas listées : par exemple l’augmentation de l’effet de serre entraine une augmentation des température des océans. Cela entraine une hausse du niveau des mers, mais aussi une acidification de l’océan. L’absorption du CO2 de l’atmosphère par l’océan entraine en effet une baisse de pH de l’océan ; les coraux sont fragilisés puis détruits, ce qui en effet rebond diminue la capacité de l’océan à absorber du CO2 et augmente l’effet de serre. Celui-ci est illustré dans la suite mais pas les autres boucles de rétroaction.

D’autres impacts de nos activités ne figurent pas ici : le bruit par exemple et son impact croissant sur les écosystèmes, marins en particulier, n’est pas représenté.

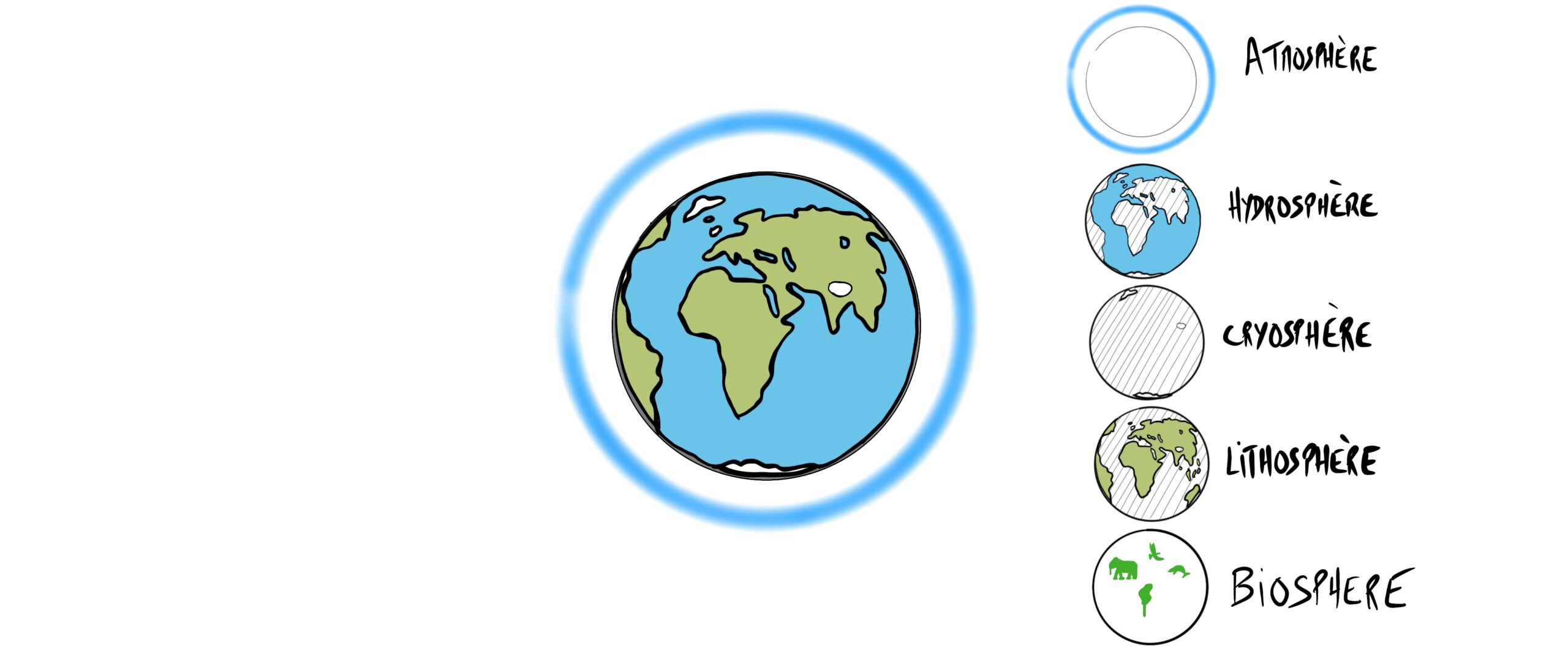

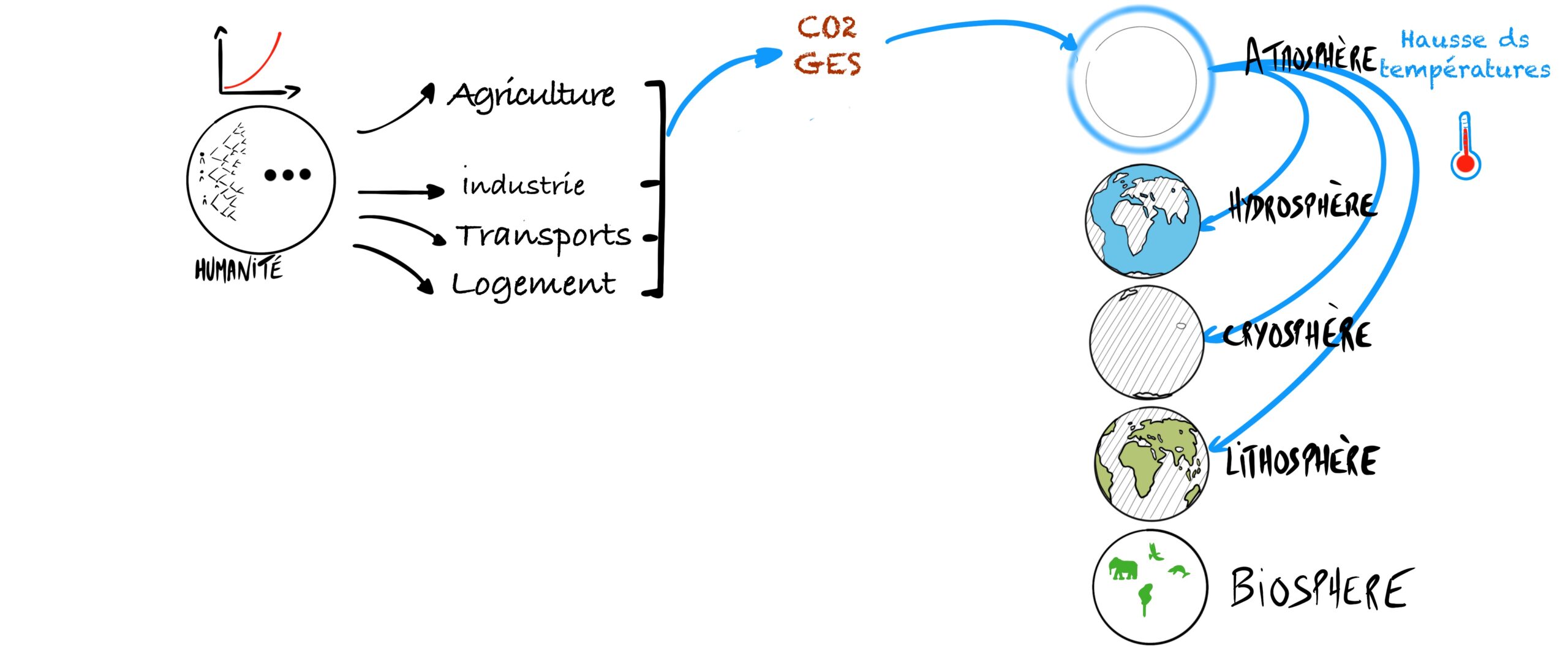

La terre : elle est décomposée ici en 5 sous-systèmes:

- L’atmosphère : notre air, pour faire simple.

- L’hydrosphère : l’ensemble des eaux douces, salées sur terre.

- La cryosphère : l’ensemble des glaces sur terre.

- La lithosphère : les terres émergées, le royaume du minéral.

- La biosphère : l’ensemble du vivant, végétal, animal, marin et terrestre.

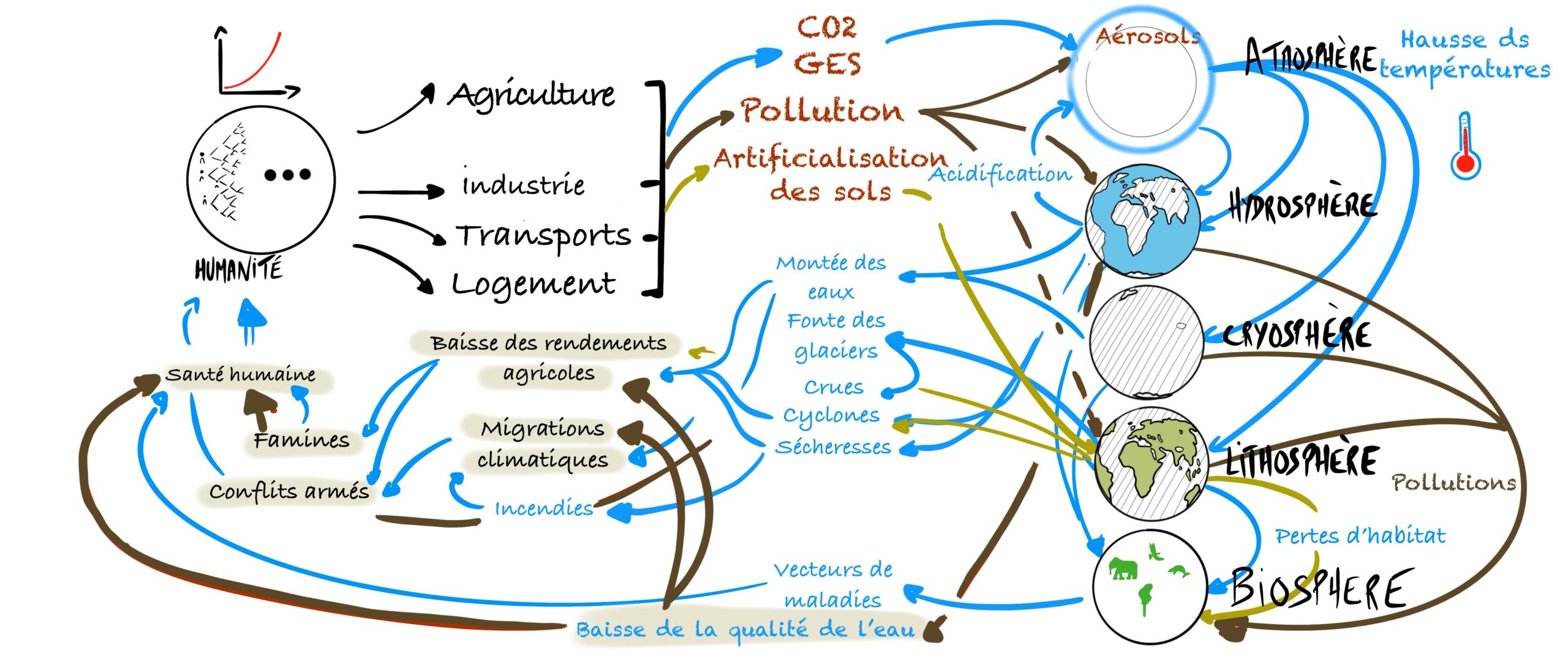

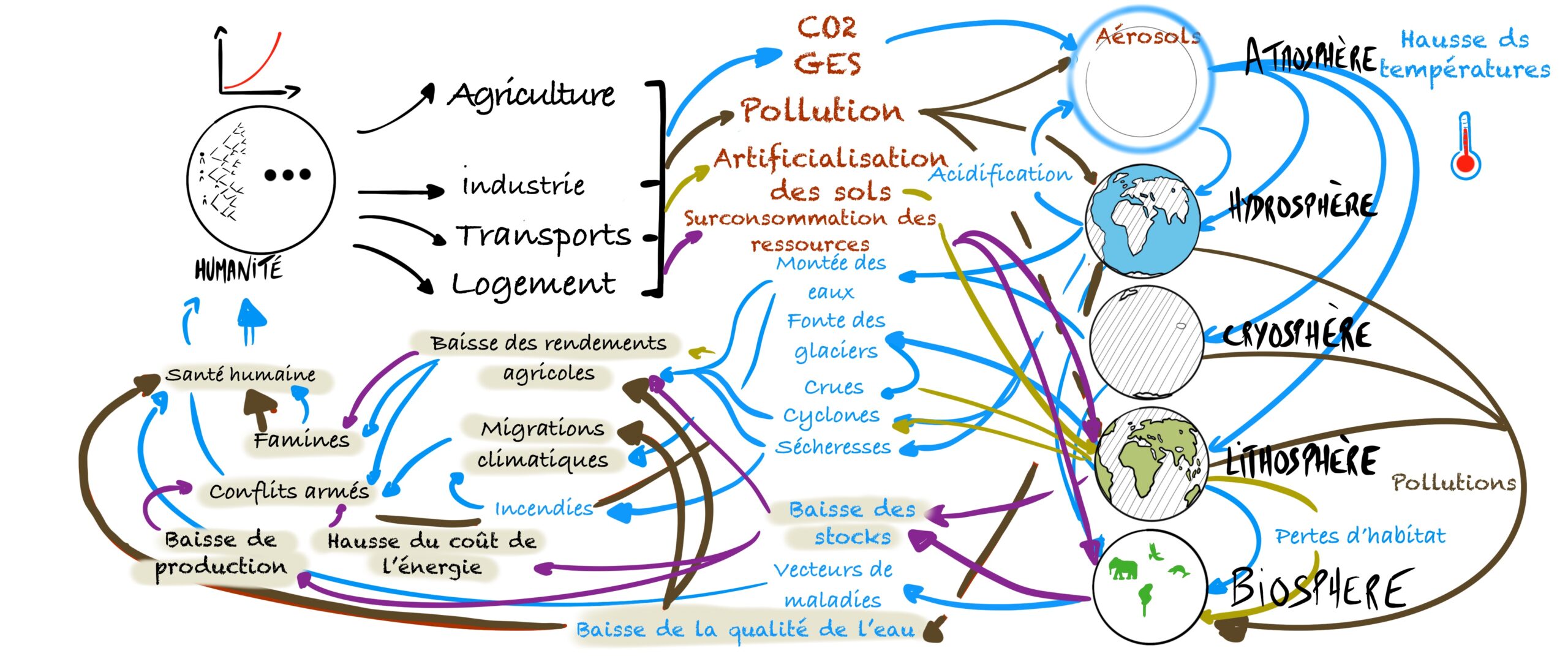

Plaçons ensuite nos activités humaines : agriculture, industrie, transports, logements, et leurs quatre grands types d’impacts, les émissions de gaz à effet de serre, les pollutions, l’artificialisation des sols (transformation de surfaces naturelles en cultures, infrastructures, usines, lignes de trains, mais aussi et surtout déforestation) et la surconsommation des ressources naturelles.

Partons des émissions de gaz à effet de serre, et de leurs impacts de premier niveau.

Au deuxième ordre, le plat de spaghettis commence à être visible.

Si on trace le trait des impacts sur la société humaine, ça donne ceci. A noter ici que l’intensité des réactions va bien sûr dépendre de la capacité des sociétés humaines à absorber ces chocs. A être résiliantes.

On voit ici dans la boucle du bas le cas du coronavirus : les pertes d’habitat de la faune sauvage entrainent une multiplication des contacts entre l’homme et les animaux, vecteurs de maladies et l’apparition de nouvelles zoonoses (maladies transmises par les animaux) ou l’expansion de maladies déjà identifiées. La multiplication des échanges humains, des transports, fait passer les épidémies au stade de pandémies.

Ajoutons maintenant les pollutions. Apparaît comme impact majeur la baisse de la qualité de l’eau (et de la quantité d’eau disponible)

Puis l’artificialisation des sols et son effet démultiplicateur à la fois sur la biodiversité et sur la capacité des sols à absorber les phénomènes climatiques extrêmes. Cela vient amplifier les effets des phénomènes climatiques extrêmes.

Terminons par la surconsommation des ressources naturelles : des minerais fossiles (pétrole, gaz, charbon), nécessaires à la production de notre énergie, des minerais, du phosphore, de l’azote, et de la biosphère (sur-pêche notamment).

On parle aujourd’hui de Peak everything, en référence au Peak oil. Ou ce moment à partir duquel la production de pétrole commence à diminuer. Les stocks de métaux, de phosphore, de terres rares, … diminuent fortement, laissant présager des ruptures d’approvisionnement dans les années à venir.

Les enseignements de cette fresque :

1 — C’est l’effet boomerang : ce que nous semons, nous le reprenons en pleine face. Et c’est déjà le cas.

2 — Nos modes de vie ne sont pas soutenables. Nous scions collectivement la branche sur laquelle nous sommes assis. Et à une vitesse exponentielle.

3 — Les impacts dont nous parlons ici sont majeurs et remettent en cause l’habitabilité de la planète dans le futur :

- Déstabilisation du climat avec multiplication des phénomènes extrêmes (cyclones, sécheresse, pluies diluviennes, incendies …)

- Augmentation du niveau des mers : submersions des côtes (3,8 milliards de personnes résident aujourd’hui à moins de 150 km du rivage selon l’UICN, Union Internationale de Conservation de la Nature)

- Fonte accélérée des glaciers, assèchement de certains grands fleuves.

- Erosion de la fertilité des sols.

- Diminution de certaines ressources nécessaires : le phosphate par exemple, sans lequel notre modèle agricole ne peut perdurer.

- Grands migrations climatiques. Nous parlons ici de millions ou de centaines de millions de personnes (250 millions en 2050 selon l’ONU).

- Extinction massive du vivant.

4 — C’est ultra complexe. Derrière chaque trait de cette fresque, des études scientifiques, des chiffres, des observations, des regards pluridisciplinaires. On ne peut balayer tout cela par des pensées simplistes.

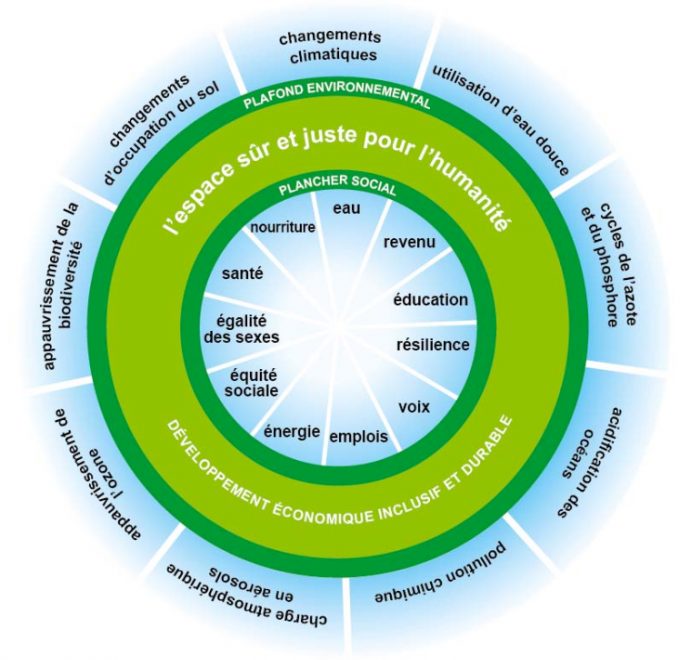

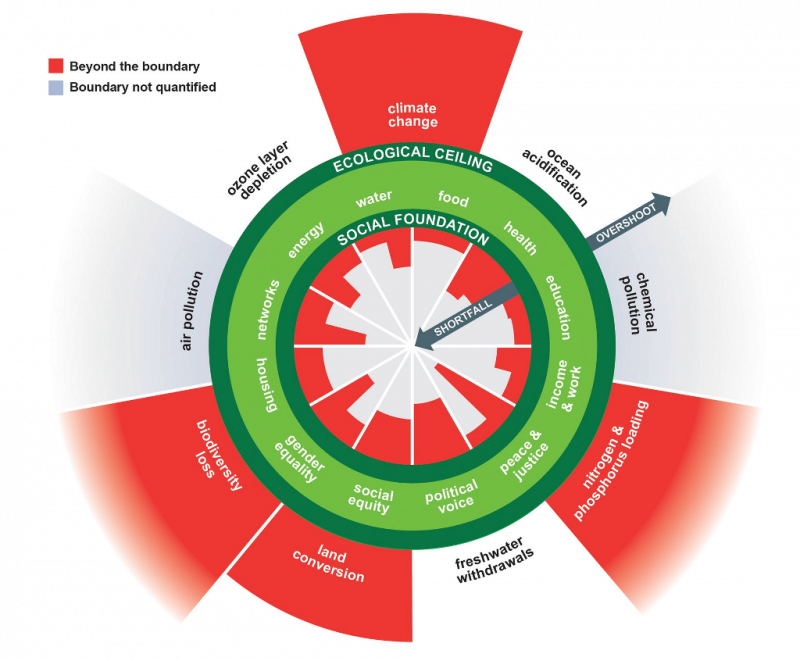

4. Le donut

Cette métaphore est utilisée par Kate Raworth, économiste à Oxford, pour illustrer ce dont nous parlons. Le donut représente l’espace sûr et juste pour l’humanité, entre plancher social et plafond environnemental.

Ce qui se joue ici est que notre marge de sécurité se réduit, nous atteignons les limites planétaires d’un côté, d’un autre côté les inégalités progressent massivement.

Voici notre selfie collectif.

Sortir durablement du donut ne peut conduire qu’à un nouveau monde insécure voire totalement inhabitable.

5. Prévoir les futurs ?

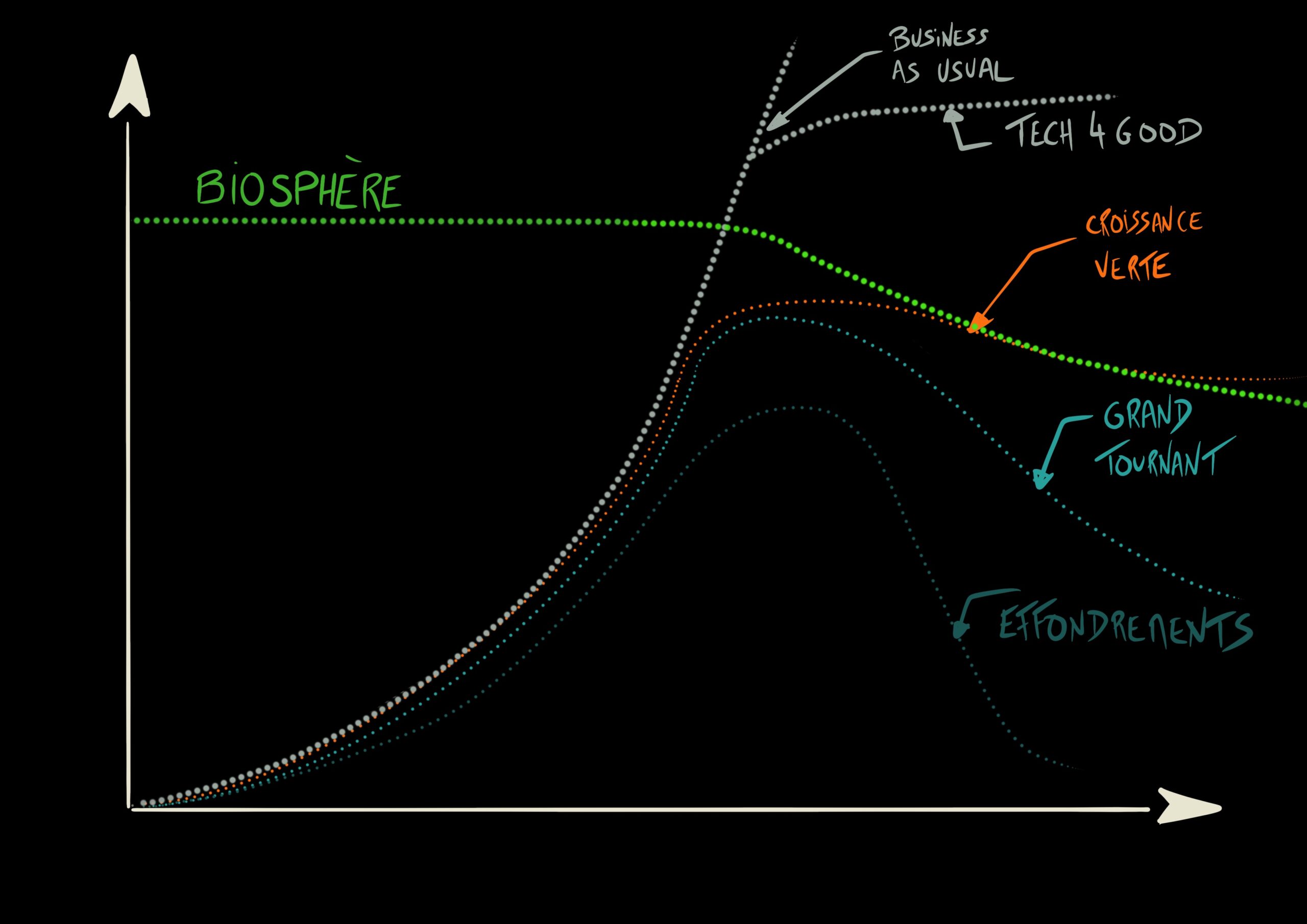

Pour rebondir, en revenant sur le système terre et l’exponentielle, se pose bien sûr la question de la limite ou des limites.

La question est donc posée de quand s’arrêtera l’exponentielle … et surtout ce qui se passera ensuite. C’est imprévisible. En tout cas, il paraît certain qu’une croissance infinie et exponentielle dans une mare finie est peu probable.

La bataille des imaginaires fait rage entre cinq grandes visions :

- “business as usual” : on continue notre croissance sans se soucier de ses impacts. Partagent cette vision les climato-sceptiques et ceux parmi nous qui éprouvent une sorte de “dissonance cognitive” : “je sais que le selfie de la planète est critique, mais je suis comme tétanisé, comme un lapin dans les phare de la voiture”. Ou plus cyniques peut être, certains qui connaissent la gravité de la situation mais appartenant à une élite politique et économique sont confiants dans leur propre capacité à se protéger dans le futur.

- “Tech 4 good” : Les Gafam (Google Apple Facebook Amazon Microsoft) sauveront le monde et surtout notre modèle de croissance. Cela permet de prolonger l’exponentielle au-delà de la capacité de la biosphère.

- “Croissance verte” : la croyance qu’en verdissant notre modèle, on peut permettre à notre niveau de vie de se maintenir en recollant aux capacités de la biosphère. C’est la vision du développement durable née dans les années 80.

- “Le grand tournant” : un scénario volontaire de changement de société.

- “les effondrements” : scénarii (ils sont nombreux) d’effondrements progressifs de la civilisation, soutenus par les collapsologues et autres collapsonautes.

En l’espace de 3 ans, j’ai développé plusieurs croyances, à l’aune de mes recherches, lectures, échanges et formations :

1- Le scénario “business as usual”, tout comme le scénario “tech4good’ et le scénario “croissance verte” nous conduisent à la catastrophe, avec des effets en cascade qu’on ne peut envisager. Le drame sanitaire, économique et social du coronavirus nous en donne un “preview”.

Un mot sur le développement durable.

Sans m’étendre sur le sujet, il faut bien voir que les effets de notre trajectoire sont déjà visibles : chacun a pu mesurer leur étendue pendant nos étés notamment, sécheresses, tempête, incendies, ouragans … et, si on parlait dans la définition du développement durable dans les années 1990, des “générations futures”, les effets seront massivement visibles de notre vivant. Dès 2020, 2025.

On n’a donc plus le temps pour un développement durable, ni une RSE… Je m’arrête ici pour ce sujet.

2- ma croyance personnelle est donc passée du “business as usual”, au “croissance verte”, puis “tech4good”, pour être aujourd’hui stabilisée sur le grand tournant. J’entends par croyance non pas le scénario que j’estime le plus probable, mais celui dans lequel je choisis d’agir. Je veux me mettre au service du changement vers le grand tournant.

3- le changement sociétal nécessaire à changer de courbe de façon volontaire est d’une magnitude insondable. Il s’agit d’une vraie nouvelle révolution copernicienne. Nous devons modifier notre rapport à la nature, aux autres et à nous-même. J’y reviendrai dans les chapitres suivants.

La chose proprement hallucinante sur la pandémie que nous vivons au moment où j’écris ce chapitre, en avril 2020, est que nous avons basculé en quelques semaines à peine du scénario “business à usual” au scénario “effondrement”. La violence et la rapidité du changement sont stupéfiantes, mettant au grand jour la grande vulnérabilité de notre système, économique en particulier. Reste à voir s’il s’agit d’une crise, autrement dit si nous reviendrons à l’état initial ou s’il s’agit d’un début d’évolution ou de métamorphose…

En tout cas, j’ai la conviction que nous vivons en ces jours une miniature de ce qui nous attend si nous restons sur la courbe blanche.

Pour finir cette (ces) minute (s) scientifique (s), j’ai envie de passer trois messages :

1 — Soyons humble face à la complexité de ces sujets.

2 — Sortons du somnambulisme.

Edgar Morin parle de la montée de l’insignifiance, l’écume des choses, l’importance prise par le non essentiel. Il a aussi cette phrase magnifique : “A force de sacrifier l’essentiel pour l’urgence, on en finit par oublier l’urgence de l’essentiel”.

Lire, lire, lire, écouter. Revenir à l’essentiel. Il est vital pour tous de s’informer. Je partage à la fin de ce chapitre certaines ressources qui ont pavé mon chemin. Podcasts, livres, conférences, videos, les sources d’information sont vraiment très très très nombreuses aujourd’hui.

3 — Inversons la charge de la preuve. Que celles et ceux qui doutent de la véracité des exponentielles, du plat de spaghettis ou de la réalité de ses impacts, ou du donut nous prouvent à leur tour leur réalité sur des faits.

2. Fixer la direction et ne rien faire.

Bon. J’ai conscience que ça plombe quelque peu. Cela m’a fait du bien de déposer tout cela. Cela étant fait, je laisse la partie scientifique de moi-même et reviens à “l’aventurier”, toutes proportions gardées bien sûr. Car du fond de mon bureau et de mon canapé, je suis loin d’un Mike Horn ou d’un Lapérouse.

1. Prendre cap.

Je me prends donc cette claque au début de mon voyage du héros, en mai 2017. Un mois à peine après le premier jour du reste de ma vie. Si l’appel de la nature était le signal du départ pour moi , je crois que j’étais loin d’avoir intégré la complexité et la dimension interconnectée des enjeux auxquels nous faisons face. Cette phase d’information, de documentation, de lecture m’a permis de conforter mon appel. Cette allumette dont je parle dans ce premier chapitre.

Sénèque nous dit “Il n’y a point de vent favorable pour qui ne sait en quel port se rendre”. Mon cap était désormais clair : contribuer à faire basculer le monde vers un nouveau scénario, celui du grand tournant. Le pourquoi, le why.

Mais le comment, la carte, la route, la stratégie n’étaient absolument pas clairs. Il était encore trop tôt, et il manquait encore quelque chose en moi, ce que j’appellerai l’accordage profond, le lien émotionnel. Nous y reviendrons plus tard.

2. Laisser résonner

Pendant cette période de presque un an, entre avril 2017 et janvier/février 2018, je n’ai pas “fait” grand chose, si ce n’est prendre des notes, garder trace des mots, des citations, des sujets, qui résonnaient le plus en moi. Se bousculaient en moi “biomimétisme”, “esthétique”, “cartographie”, “signaux faibles”, “soin”, “coaching”, “visuels”, “photographie”, “émerveillement”, “facilitation”, “facilitation graphique”, “prospective”, “nouveaux récits”, “overview effect”, “humour”, “vivant”, “écologie profonde”, “esthétique”, “musique”, “écosophie”… Sans que je sache quoi faire de tout cela.

Alors que je laisse décanter, me documente, échange, lis, écoute, mes proches s’inquiètent. “Ça avance ? “ “Bon, ok, et t’en es où ?” …. L’envie de répondre une formule toute prête me taquine, mais c’est bien au fond du U que je trouverai la réponse à cette question …

Crédit photo elcodigodebarras Pixabay

Adresse 13 rue des Couteliers, 31000 Toulouse E-mail contact@lesgrandsespaces.earth Téléphone 06 43 93 73 79